BLOG

県南支部のblog「ケンチくん日記」

県南支部会員の皆様のblog投稿をお待ちしております。

2025/11/30

「長瀞駅」

明治44年開業の『長瀞駅』です。

駅舎はレトロで風情があり、昔ながらの雰囲気が感じられます。

園部設計測量

2025/09/30

「カッパドキアで熱気球フライト体験 」

2025年9月5日にトルコ、カッパドキアで熱気球のフライト体験をしました。

まずは飛べるということが幸運でした。少しでも天候がすぐれないと即中止になるそうで飛べる確率は半々らしいです。

ホテル前に、朝5時に集合してバン2台に分かれて出発 して、暗い中30分くらい走り続けて現地に到着しました。

真っ暗な中に浮かび上がる巨大な熱気球、点火するとどんどん膨らみます。想像以上の大きさにビックリです。

乗り込むカゴはとても大きく、4人ずつ、8区画なので30人位乗っています。

ゆっくりと揺れることもなく上がる熱気球、どんどん上昇して、廻りにもたくさんの熱気球が飛んでいます。

あまりのスケールに感動、鳩の谷に無数のバルーンが見えるのは圧巻で、ゆっくりと朝日が昇ってきました。

朝日に浮かび上が熱気球のシルエット、白い谷が赤く染まっていきます。

着地点に近づくと徐々にゆっくり降下、そしてトラックに牽引された荷台を目指していきます。1回目は、ずれてしまい失敗、もう一度再上昇して無事着地しました。

バルーンがしぼんでいきたたまれました。その後、現地スタッフがテーブルを用意して宴の準備、ジュースやシャンパンが用意され シャンパンファイトの後に乾杯です。 着地後のシャンパンは最高です。

あっという間の約1時間、感動の熱気球体験でした。

北村浩

2025/05/08

重要文化財

世界平和記念聖堂、村野藤吾+内藤多中の重要文化財。

教会なので普通に入れます、観光客は全くありません。

内部は薄く、見通しには時間がかかります。

広島原爆資料館で歴史の予習してからの訪問をお勧めします。

星野尚紀建築事務所

2025/01/01

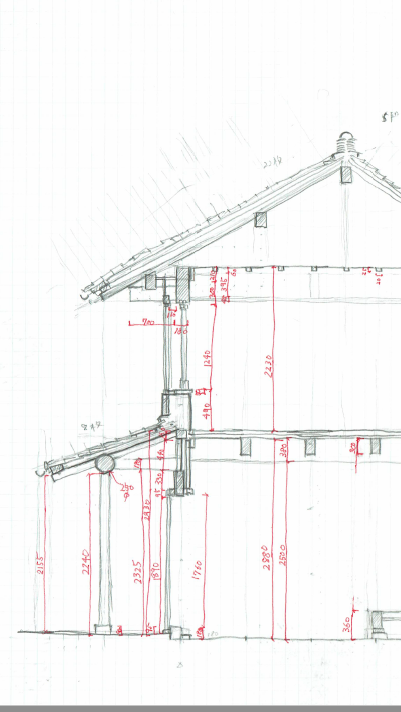

古い建物実測調査

先日久しぶりに古い建物の実測調査を行いました。

前に実測してから期間が空いたので戸惑いながらも、描き始めるとやっぱり結構楽しい。

小さい頃からジグソーパズルが好きでなんとなくそんな感覚。

見本の写真を見ながら一つ一つのピースを埋めていくとだんだん見本と同じものが出来上がるていくのが

一つ一つ寸法を調べながら書き上げていくと見ているものが図面になっていくのに似ている。

成果が目に現れてくるのが心地よいのかなと、、、

一方で建築の提案は少し違う。

突然進み出したたりずっと停滞したり・・・・

同じ分類の事なのに結構違う。

こっちはこっちで楽しい。

木元洋佑建築設計室

2024/12/06

ところざわサクラタウン

冬のライトアップがされた『ところざわサクラタウン』です。

園部設計測量

2024/10/31

鹿児島大会

1.霧島アートの森はまさに五里霧中

鹿児島士会の人によると地名のように霧になることはないそうです(笑)。

2.西原商会本社ビルの渡り廊下の屋根

こんな風にすっきり造るのはとても大変で、さすが竹中工務店。

2024/09/05

小田原市「山安 ターンパイク店/MORIYA AND PARTNERS 」

台風10号が接近している、2024年8月30日に小田原に向かいました。なんでこんな日にとぼやきながら、箱根板橋駅をおりて大雨の中を歩いていると、目の前に柱が太いエンタシス状になっている神殿のようなガラス張りの建物が現れました。何なのかと思い近づいてみると「山安」という「干物」販売の店舗で、2階はレストランになっていました。

誰が設計したのかなと思い検索したところ、設計はMORIYA AND PARTNERSで、施工は松浦建設、構造は野村圭介+中田捷夫研究室とのこと。 2021年のグッドデザイン賞(商業施設)を受賞しているそうです。

「山並みや魚の躍動感」を表現したという先端が紡錘型の列柱は鉄骨柱に木フレームの8枚の控え壁によって構成されていて、仕上げは杉板とのことです。

ちょうど昼どきだったので食事でもしようかなとも思いましたが、電車がとまるかもしれないと思いあきらめました。残念。

北村浩

2024/08/15

高層に囲まれた倉庫。

ビルに囲まれた倉庫。

空間デザインやハンバーガーとビールのスペックも高いですが

場所の実質的な賃料も空調エネルギーの消費量もかなり高そうな...?

#エアコンのあるテラス席

#tyハーバー

#クラフトビール

2024/07/29

猪俣邸見学研修会

埼玉建築士会デザイン小委員会主催の猪俣邸見学会に参加しました。

近代数寄屋建築:吉田五十八設計

企画は杉戸支部の手島さん、講師は元水沢工務店設計部長の加美山さんです。

侘・寂の建築、Less is moreの建築。

ジュンメ建築設計事務所 大橋純

2024/06/14

「埼玉建築士会 新体制」

6月13日、埼玉建築士会本会の総会が、無事終了しました。

今年度は、役員改正年という事で新体制の常務理事の写真です!

県南支部も、2人入閣。副会長と女性委員長です。

会員数が少ないながらも、県南支部頑張ってます。

2024/05/21

「第3期ヘリテージマネージャー養成講習会、県南支部より2名参加中。」

2023/12/31

『葛飾区 山本邸』

先日、寅さん記念館の隣りにある葛飾区 山本邸に行ってきました。

平成3年4月から一般公開されており、大正から昭和初期に増改築された当時では珍しい 和洋折衷の二世帯住宅だそうで、池泉・築山・滝などを設けた日本庭園があります。

喫茶の利用もでき美しい庭園を眺めながらのお抹茶に、とても癒されました。

園部設計測量 園部秀家

2023/11/30

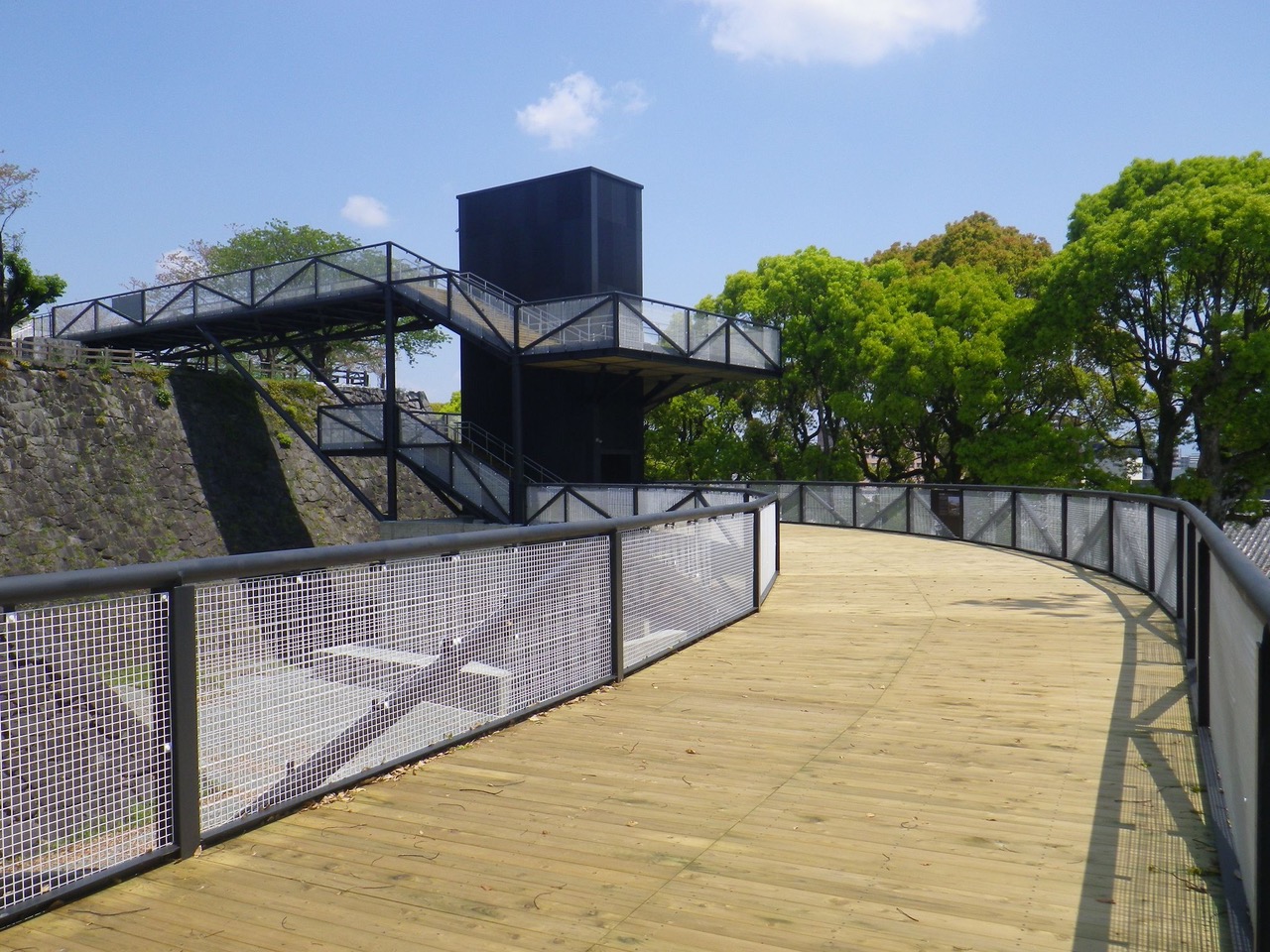

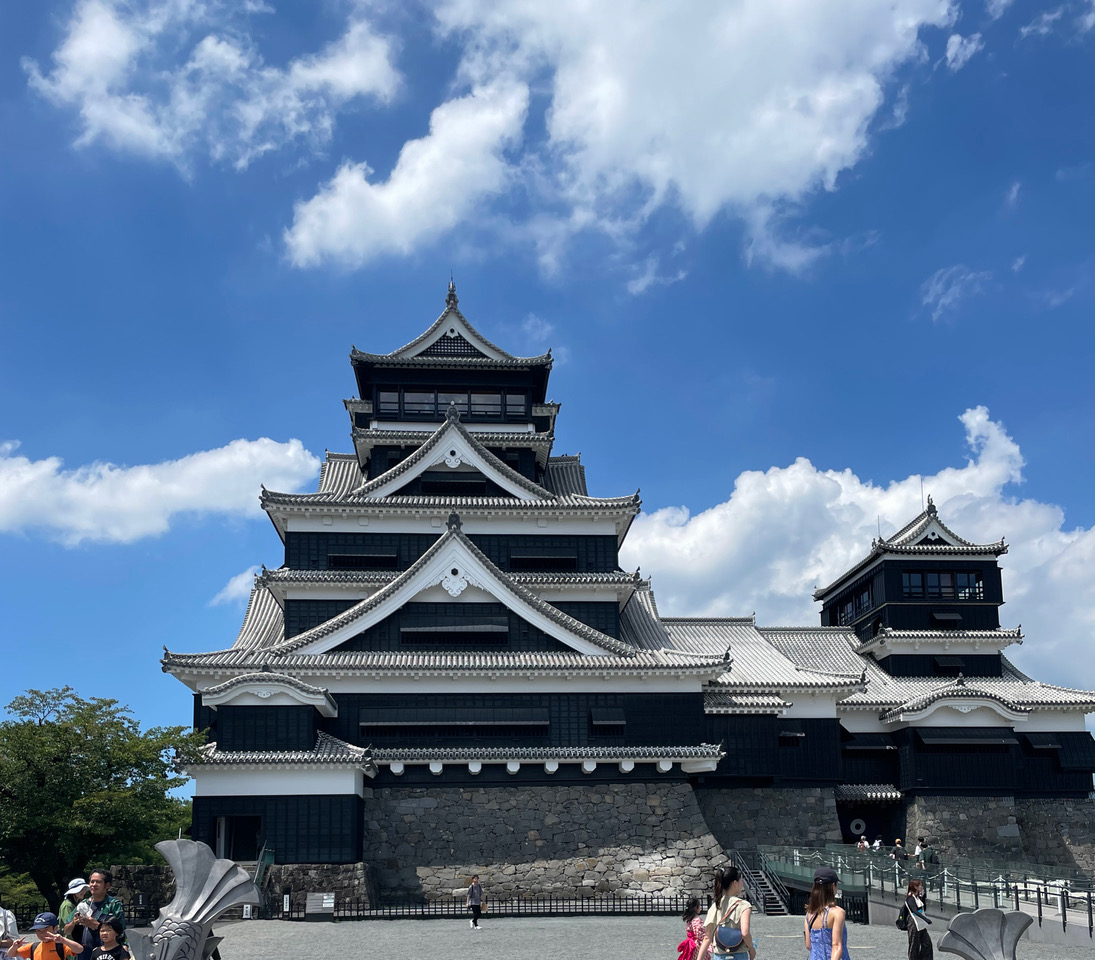

『お城を建てるのは大変』

家族旅行で震災後初めて熊本城に行きました。

まだまだ復興途中の熊本城ですが改めて建設当時の石積みを積み上げる能力はすごいなと実感。

これだけ重機と技術が発展した現代でもまだまだ時間がかかりそう、、、、

城へ向かう為の見学者専用のブリッジが日本設計により設計されています。

倒壊の危険性や復興工事の妨げにならない様に石垣の上空に橋が計画され復興の様子を見ながら城へ向かう為のものです。城周辺は修復が完了していて見学が可能になっていました。

現代的なブリッジは短期間できて昔の石垣には相当な時間がかかる。。。

「人力の価値」を実感した一日でした!

木元 洋佑

木元洋佑建築設計室

2023/09/30

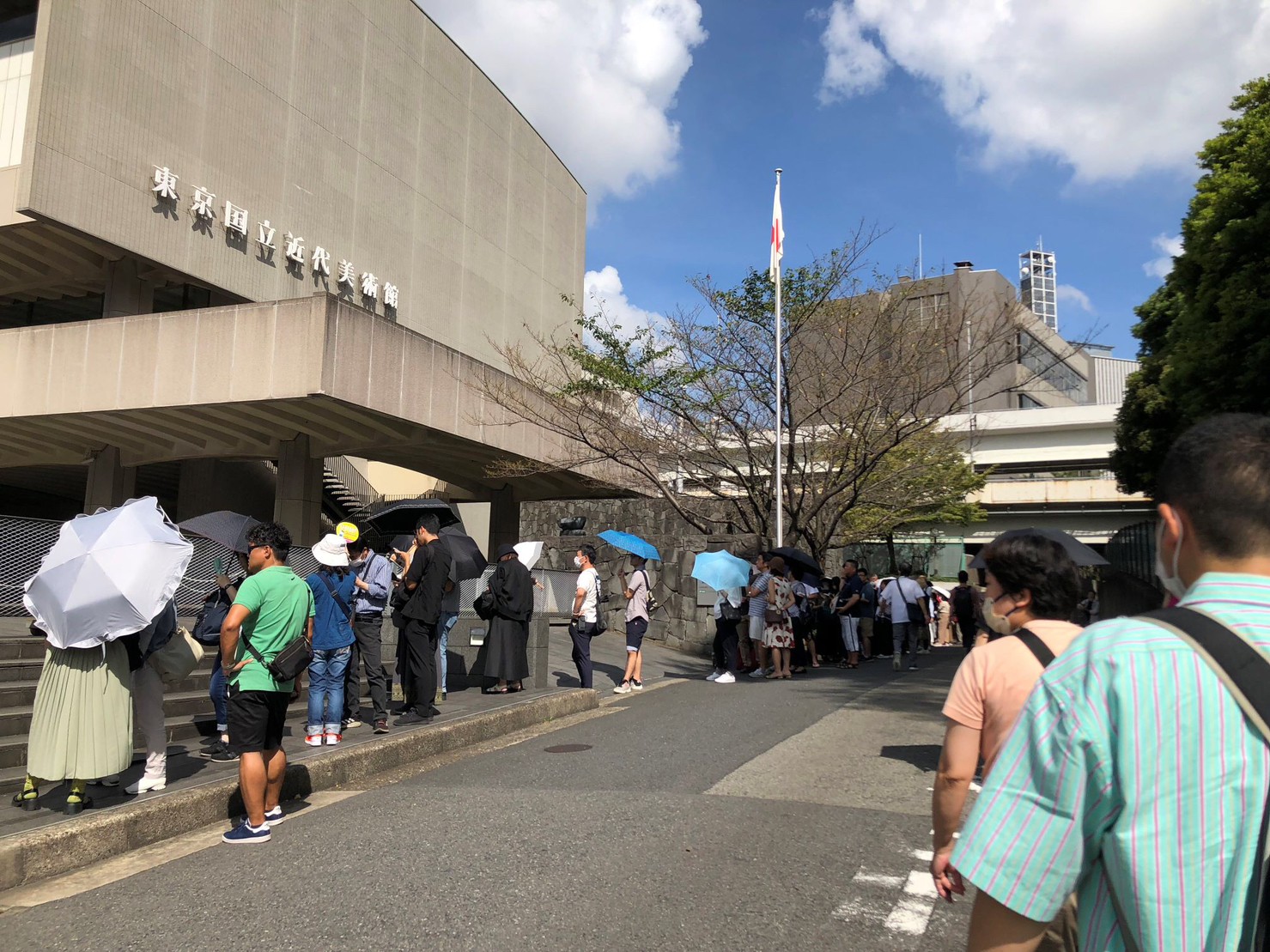

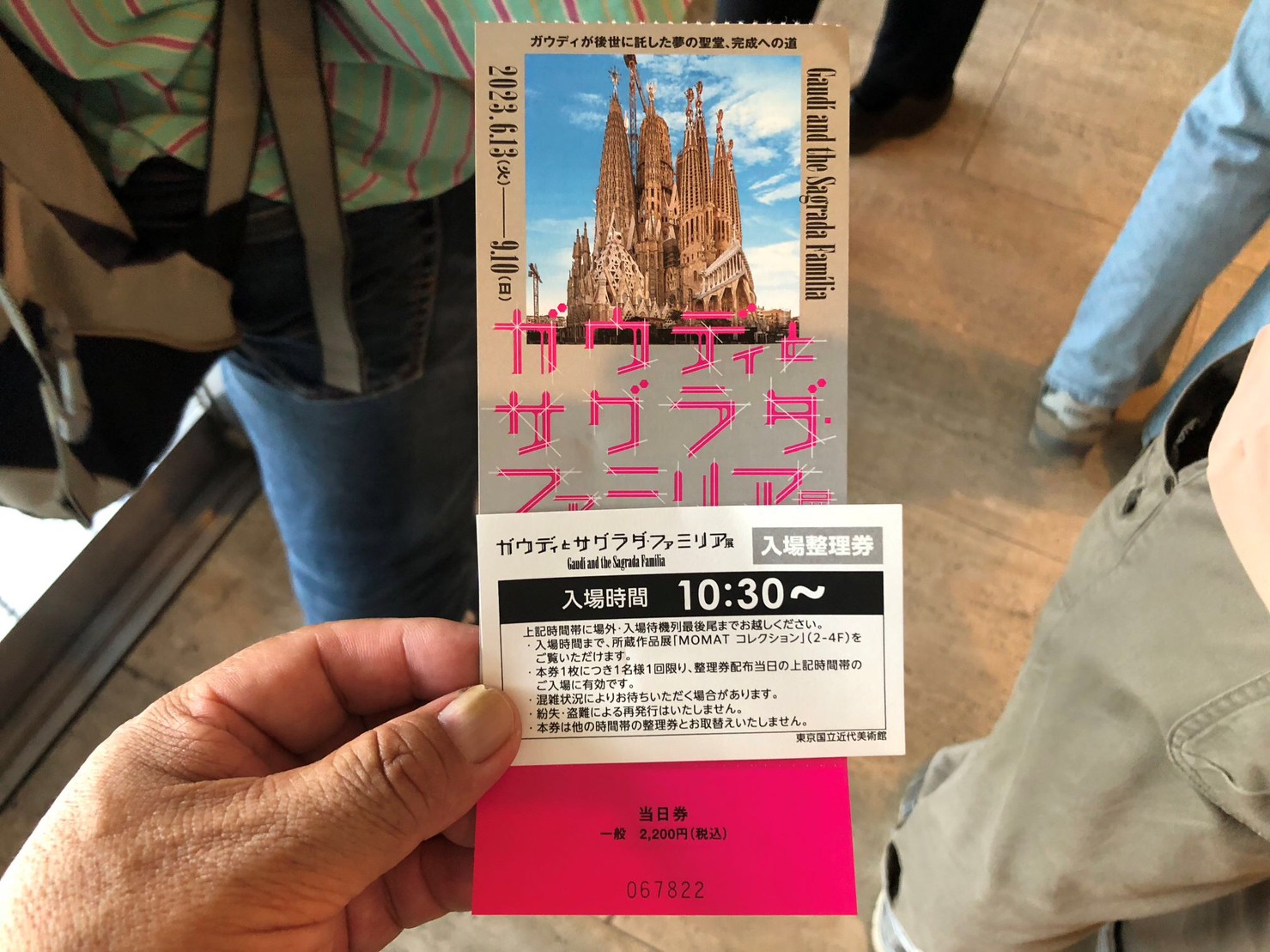

『ガウディとサグラダ・ファミリア展』

2023年9月3日日曜日に、「ガウディとサグラダ・ファミリア展」に行ってきました。

終了期限が迫っているせいか、めちゃ混みでした。

事前予約しようとしたんですが、土日はすでにいっぱいだったので、予約なしで強行しました。

朝一で出発して9時15分くらいにつきましたが、もうすでに結構並んでました。

チケットを2200円で買って、整理券は10時30分でゲットできました。

城田優さんの音声案内をかりるため追加650円支払って入りました。

第3章のみ写真撮影可能でした。

かつてスペインを支配下に置いたイスラム教の文化がガウディの作品に与えたことや、幾何学を応用して直線を繋いで曲線を設計したこと(見た目は複雑でも基本の形は単純なこと)、おもりをひもで吊り下げて曲線をつくりそれを逆さにして塔の形にしたこと、建設費を観光収入に頼っていて、コロナの影響で工事がストップしたこと等勉強になりました。

結局13時30分ごろに出たので約3時間見学しました。あー疲れた。

(「ガウディとサグラダ・ファミリア展」のチケットで常設展も見学できました)

サグラダ・ファミリアは1882年3月19日に着工し、現在もなお建築が続けられています。

工期は 140年以上 になります。残るマタイとヨハネの塔は2023年11月に、聖堂中央の最も高い塔となるイエスの塔は、ガウディ没後100年の2026年までの完成を予定しているそうです。

北村浩

2023/08/30

『空間のイメージを可視化する授業の学生の課題作品』

これらの写真は、スケッチやパースを描いたり、さまざまな素材で立体物を作ったり、3DCGを使うといった演習に入る前の初期の段階で、空間のイメージを可視化する授業の学生の課題作品です。

普段の生活レベルでも、物の見方を少し工夫するだけで空間・建築の発想のヒントを見つけることができるように考えた課題です。

「自分がアリのように小さくなったら、何がどう見えるか」

日常的に見慣れたあらゆる対象物でも、視点を変えることで斬新な発見と感動を見つけ出してもらいたい!という考えから生まれた課題です。

スマホで視点を下げて撮影してフォトショップで簡単な加工を施す。

白黒にすることで、イメージが膨らむ+光と影を強調できる。

という、とてもシンプルな課題です。

日本大学芸術学部 デザイン学科

准教授 石田純之助

2023/04/30

『JINS PARK』

.jpg)

地方都市の郊外で、数十年前に開発された戸建て住宅団地の一角にJINS PARKはあります。以前はファミレスでもあったかのような広さの敷地です。駐車場は別敷地で、建物とアプローチしかありません。建物脇に車が止まっていては興ざめだからでしょう。

ガラス張りの上部をナナメの柱で支えられた銅板葺きの外壁が、これまた傾斜しながら四方に張り出しています。内部はトイレ等のバックヤードを除き、JINS、パン屋、屋上へ続く大階段が各々1/3程度で構成されています。法規的には平屋なのかな。

ここまででお気づきの通り、趣味で建てたような建築です。永山裕子設計の美しい建物です。JINSは中村竜二、長坂常、谷尻誠等々、建築家に多くの店舗設計を依頼しています。その中でも群を抜いて採算度外視の店舗です。

JINS社長は地元に貢献したいと財団を立ち上げている(最初の勤め先が信金らしいので地元への愛着を持っているのでしょう)ので、もしかしたら財団が建てて、JINSはテナントなのかもしれません。JINS PARKの名の通り、公園としての位置づけだと思います。しかし、なぜここに?ここなら屋外の公園で良かったのでは?との疑問がぬぐい切れませんでした。

それは置いても、スケール感やデザインなどは、私は好みの建築です。

nh-aa 星野尚紀建築事務所

星野尚紀

.jpg)

2022/10/30

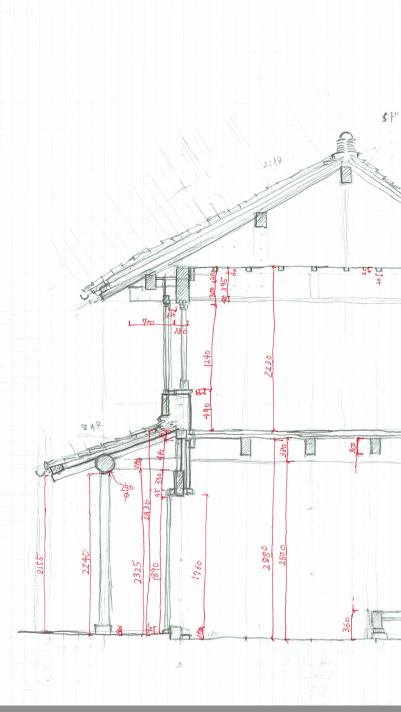

『古い建物の実測調査』

先日久しぶりに古い建物の実測調査を行いました。

前に実測してから期間が空いたので戸惑いながらも、描き始めるとやっぱり結構楽しい。

小さい頃からジグソーパズルが好きでなんとなくそんな感覚。

見本の写真を見ながら一つ一つのピースを埋めていくとだんだん見本と同じものが出来上がるていくのが 一つ一つ寸法を調べながら書き上げていくと見ているものが図面になっていくのに似ている。

成果が目に現れてくるのが心地よいのかなと、、、

一方で建築の提案は少し違う。

突然進み出したたりずっと停滞したり・・・・

同じ分類の事なのに結構違う。

こっちはこっちで楽しい。

木元 洋佑

木元洋佑建築設計室

2022/12/01

『波崎ウインドファーム』

先日、茨城県神栖市の現場に向かう途中、いくつも風車が見えたので立寄ってみました。

『波崎ウインドファーム』といって、風力発電施設12基が海岸線沿いに一直線に並んでおり、近くで見るとその大きさに驚かされます。

風車はドイツ製で、高さ64.5mでローターの直径も62mもあり、3枚のブレードは強化ガラス繊維プラスチックで出来ています。12基の年間発電量は、約3080万kwh、一般の家庭6,950世帯分に相当するそうです。

風力発電量は日本全体で1%未満だそうですが、今後は再生可能エネルギーとして、活用が拡大されていくのでしょうか。

海岸と平行して走るシーサイド道路には『縁結び展望台』があり、そこからは太平洋と風車が一望することができ人気のスポットだそうです。

園部設計測量 園部秀家

2022/9/30

「吉祥寺のファンタジースポット」

吉祥寺の中道通りを歩いていたら、写真をしきりに撮影している人がいたので何なのかなの思いのぞいてみたら、まるでジブリの映画に出てきそうな建物がそこにありました。

何なのかなと思い少しコンパクトな空間の中に入ってみると7つのショップが集まるコンプレックスでした。 その名も「吉祥寺プティット村」で「吉祥寺に森を作ろう」というコンセプトのもとに誕生した施設とのことです。

カフェや雑貨屋さん、猫カフェとかがあります。残念ながらがらお酒を飲むお店ではなさそうです。遊び心溢れる空間で思わず写真をばちばち撮ってしまいました。

吉祥寺にこんな建物があるなんて知りませんでした。2018年4月オープンらしいのでけっこう時間は経過してますね。

設計・施工は「ぬくもり工房」という会社で、ファンタジー空間の住宅・店舗を専門にてがけているようです。

北村浩

CatCafeてまりのおしろ入口

とことこ雑貨店への階段

とことこ雑貨店外観

ネコサイズの小さな扉

門にある吉祥寺プティット村のマップ

2022/8/31

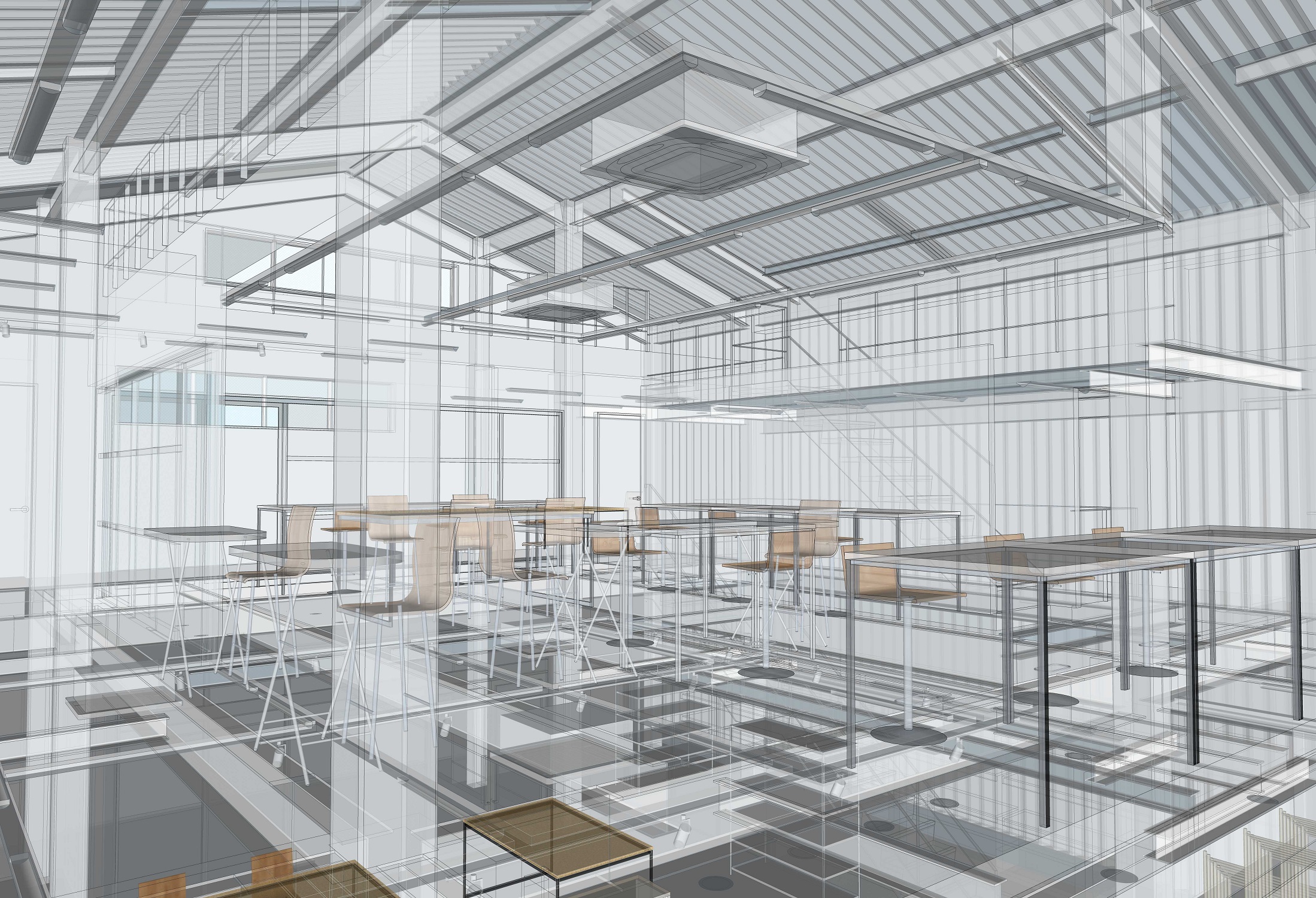

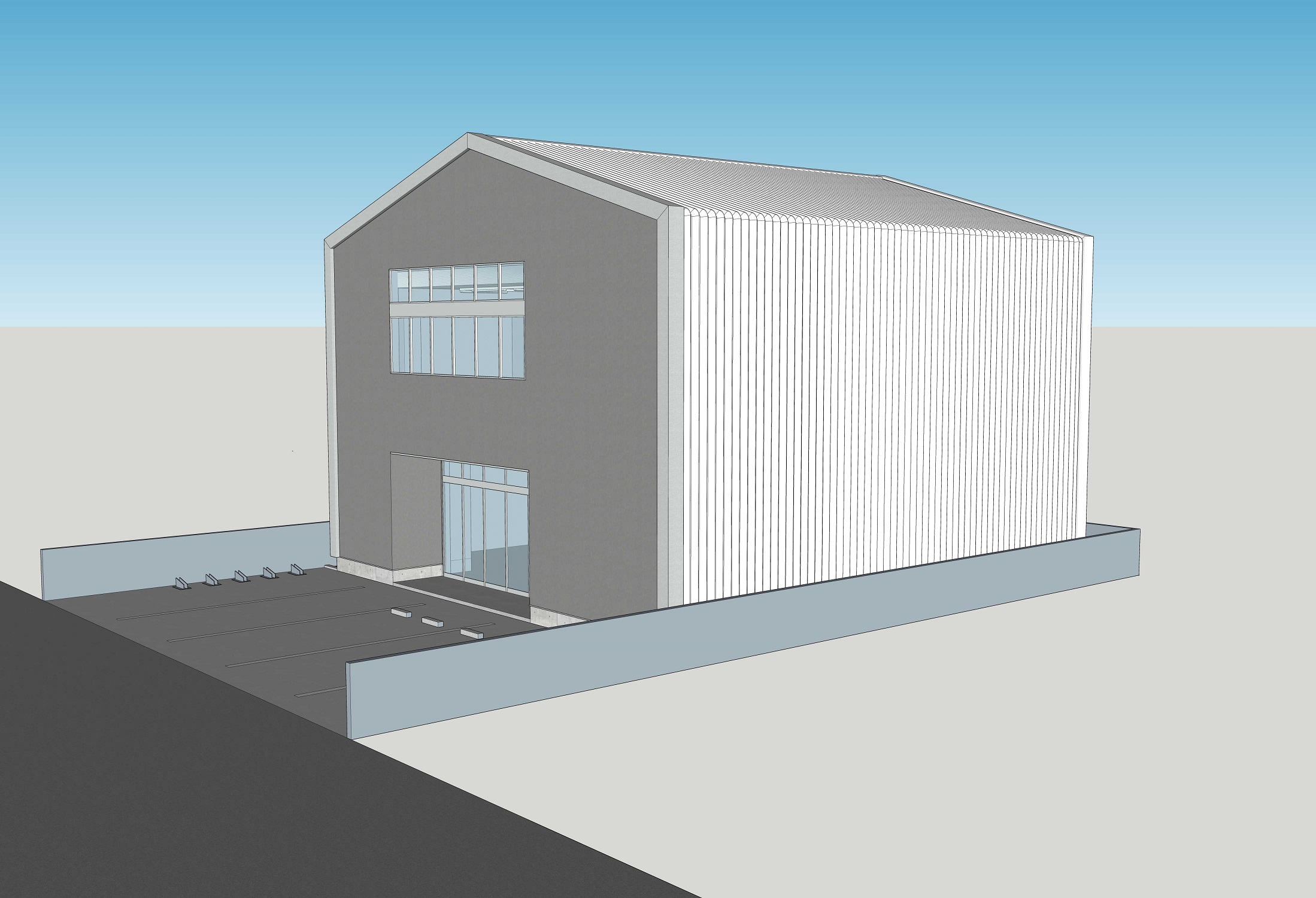

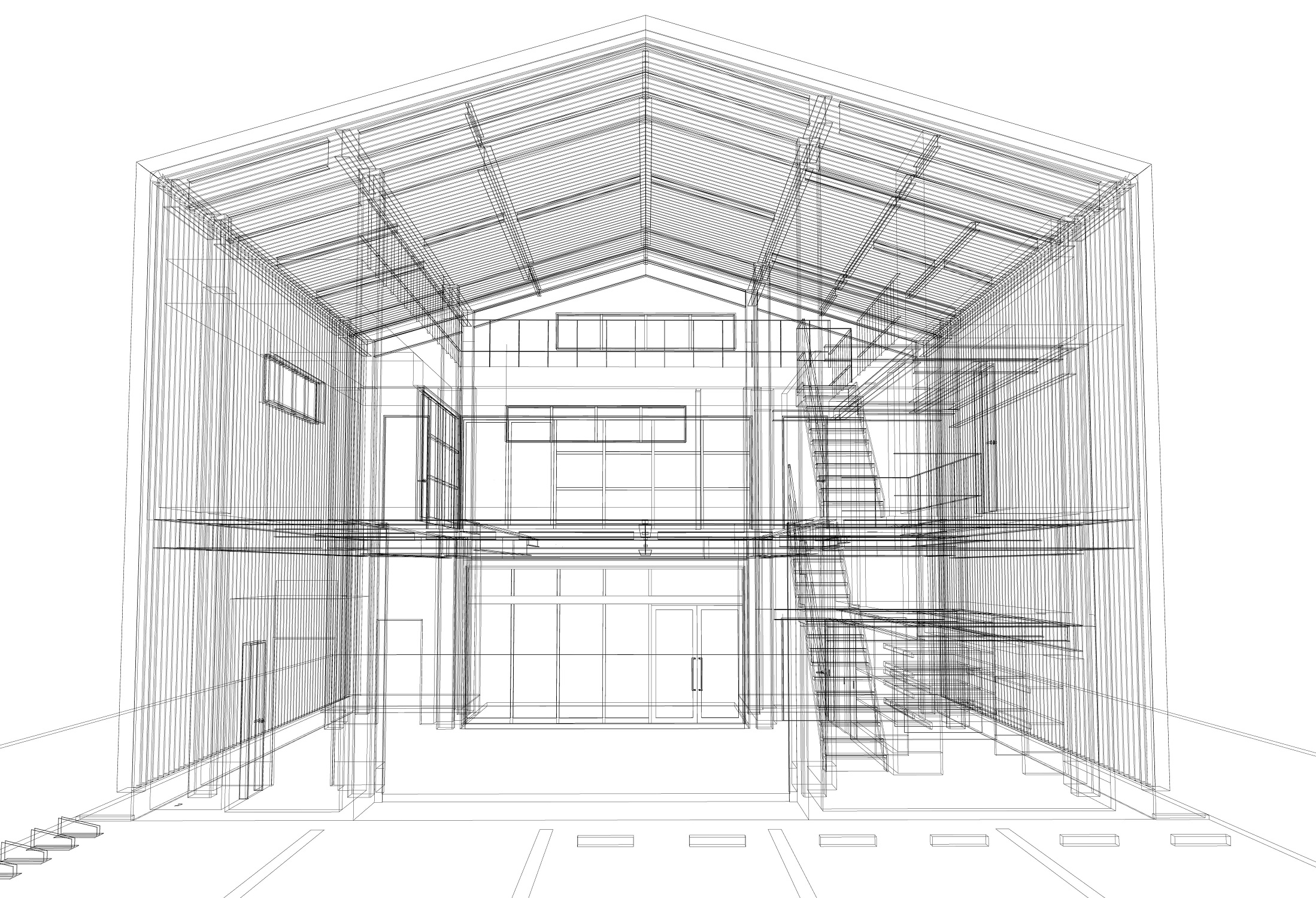

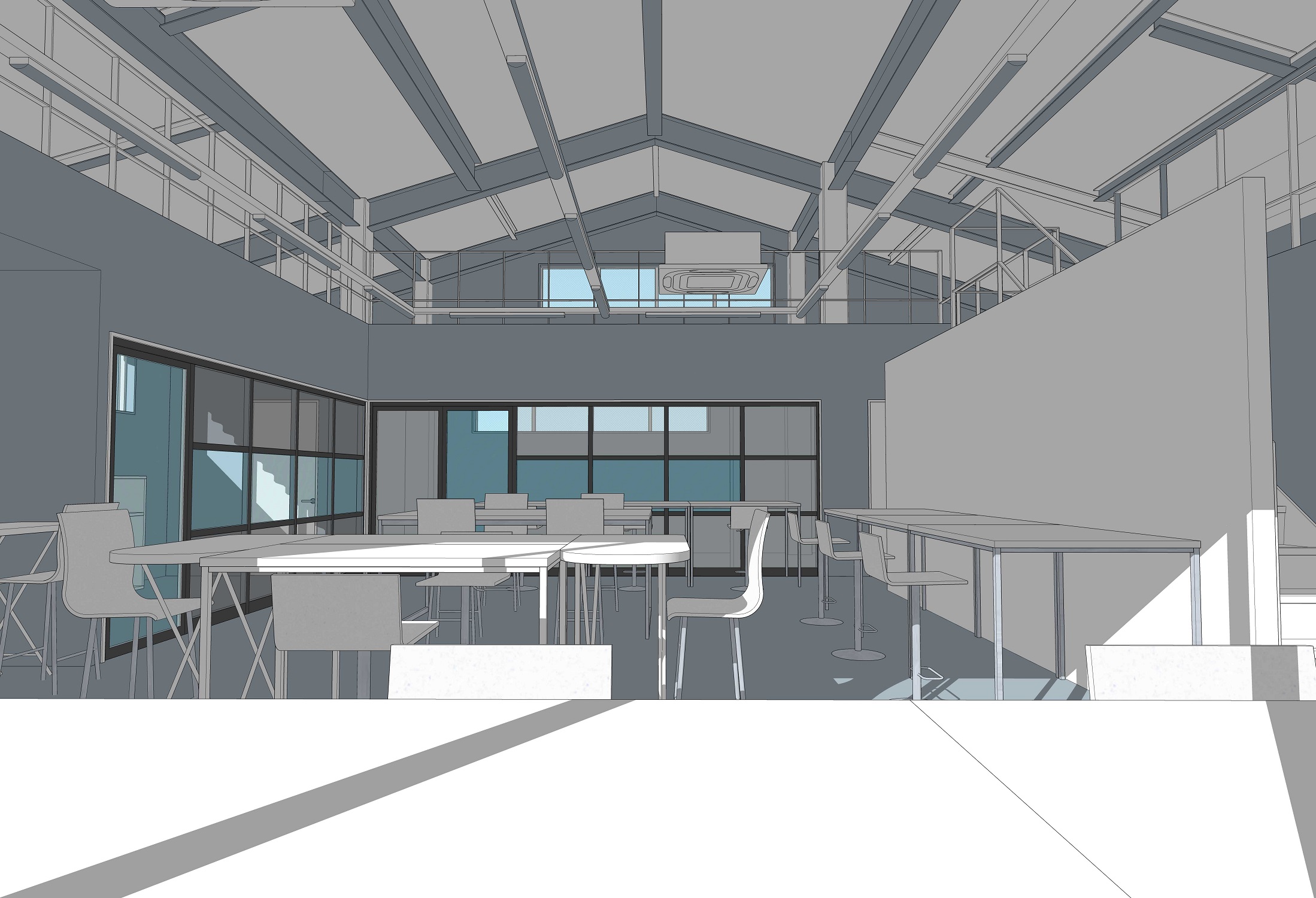

「スケッチアップ」

業界ではBIMへの移行がちらほらと、

その前段階の3次元CADがまあまあ活用されている時代で

いまだ2次元CAD使用なのでついていけてないと焦りつつ...。

25年くらい前なら2次元CADを扱うだけで先進的なイメージもありましたが、

PCの中で一本ずつ引いているのでアナログです。

BIM・3次元CAD・2次元CADをおおざっぱにまとめると、

・BIM:その特性上、壁内など隠れている部材も入力する必要がある。

→その後はAiのように自動、車でいえば自動運転

・3次元CAD:パースに表現されるところだけは高さについても入力。

→その後、部分的に自動作成、車ならオートマ

・2次元CAD+パースソフト:見えるところだけ入力。

→その後もアナログ寄り、私の車同様マニュアル的

でパースはスケッチアップで描いているのですが、

工程的にどうなのか、BIMを想像しながらちょっと考察してみたいと思います。

ということで

~小さな設計事務所でのある夏の、提案期限が迫っているバタバタ作成のパース編~

外部のパースも兼用で作成。

普通はアングルを決めてその見えてくる範囲を作成するのですが、ここもBIMのように見えないところも入力する手間が...。

内部のパースも兼用で作成。

ここも普通はアングルを決めてその見えてくる範囲だけ作成するのですが、同じくBIMのような入力手間?

BIMのようにある程度構造部材も作成。ジョイント部分は省略していますが...

構造はソフトで計算するし、デジタルだが時間のかかるマニュアルな工程。

3次元CADはオプションで構造図連動がありそうですが...。

意匠+構造を短期間で双方向で作業するにははやりBIMなのでしょうか?

設備機器や家具もモデリングして配置。

各部品を入力するので手間はかかり、想像ではBIMのほうが決まった部品を持って来るだけなので早いと思われます。

マテリアルはほぼ未入力でレンダリング。 BIMならすでにマテリアルは登録されているだろう。

またBIMのようにパースを直しても平面や立面に連動はしないのでパースを調整する場合は個別に各図面も直す必要があります。 不整合が発生する場合がありがちで、BIMのほうが安全で早いのかもしれないです。 出来ればある程度試しに試用してみたいものです。

施工: -

竣工: -

用途: 事務所

構造: S造

所在地:さいたま市

建築士会の講習会でBIM導入についても興味ありますが、

費用もかなり高いので、現状はこのままBIMへいけないという...。

ですので当面の環境としてはどれくらいの方が使われているか、にもよるかもですが、

スケッチアップの便利な使い方やコツを教えてもらえればなあと思うのですが、皆様どうでしょうか?

+A studio 小澤太郎

2022/7/31

ブログ「広島建築 軸線3題」

今年の5月に、兼ねてから訪れたかった広島に行ってきました。

まずフェリーに乗って見てきたのが、「厳島神社」です。有名な沖に建つ大鳥居は本殿と一直線上に配置され、海からアプローチした時にとても美しく見えるように計算されています。(ちょうど大鳥居が改修中で足場がかかっており、残念でしたが 広島の海はきれいでした。)

広島平和記念公園」も、原爆ドームを望む南北軸線上を強く意識して設計されていることは言うまでも有りません。設計者の丹下健三氏もきっと厳島神社は訪れたのでしょうね。

もう一つ、興味深かった建築が、谷口吉生氏設計の「広島市環境局中工場」です。

ゴミ処理場なのに、谷口氏が得意とする美術館のような建築でした。

谷口氏は、丹下健三都市・建築研究所の出身という事なので、軸線の強調を意識して設計をしている事は

必然だと、うなずいてしまいました!

大鳥居

広島平和記念公園

広島市県境局中工場

清掃工場の機能部を作品のように見せている

2022/6/25

昨年、東京オリンピックの観戦で訪れたいと思っていた隈研吾による設計の「国立競技場」の見学ツアーに参加してきました。

杜のスタジアムのコンセプトらしい外観でまず目につくのは軒庇の木材、 47都道府県から集めた杉材はその地域の方位に応じて配置されているようです、施設内に入るとホールには折り紙をイメージした天井や木材に覆われた柱VIPラウンジにも和を基調とした障子(ボルト止め固定)実際の窓からの採光を遮るにはロールカーテンを使用するようになっていました。

観客席からフィールドを見下ろす景色は壮観でした、上を見上げると鉄骨と木材のハイブリッド構造で全周にわたって屋根を背面で支える片持ち梁になっていて、スタンドから視界を遮る柱がない気遣いもされているのかなと思いました。いろんなところに日本人らしい細かなこだわりが感じられる競技場になっていると感じました。

次回訪れる時は実際の競技を観客席から見に来たいです。

株式会社一條測量設計

一條和也

VIPラウンジ

室内

外観

屋根

庇

2022/5/25

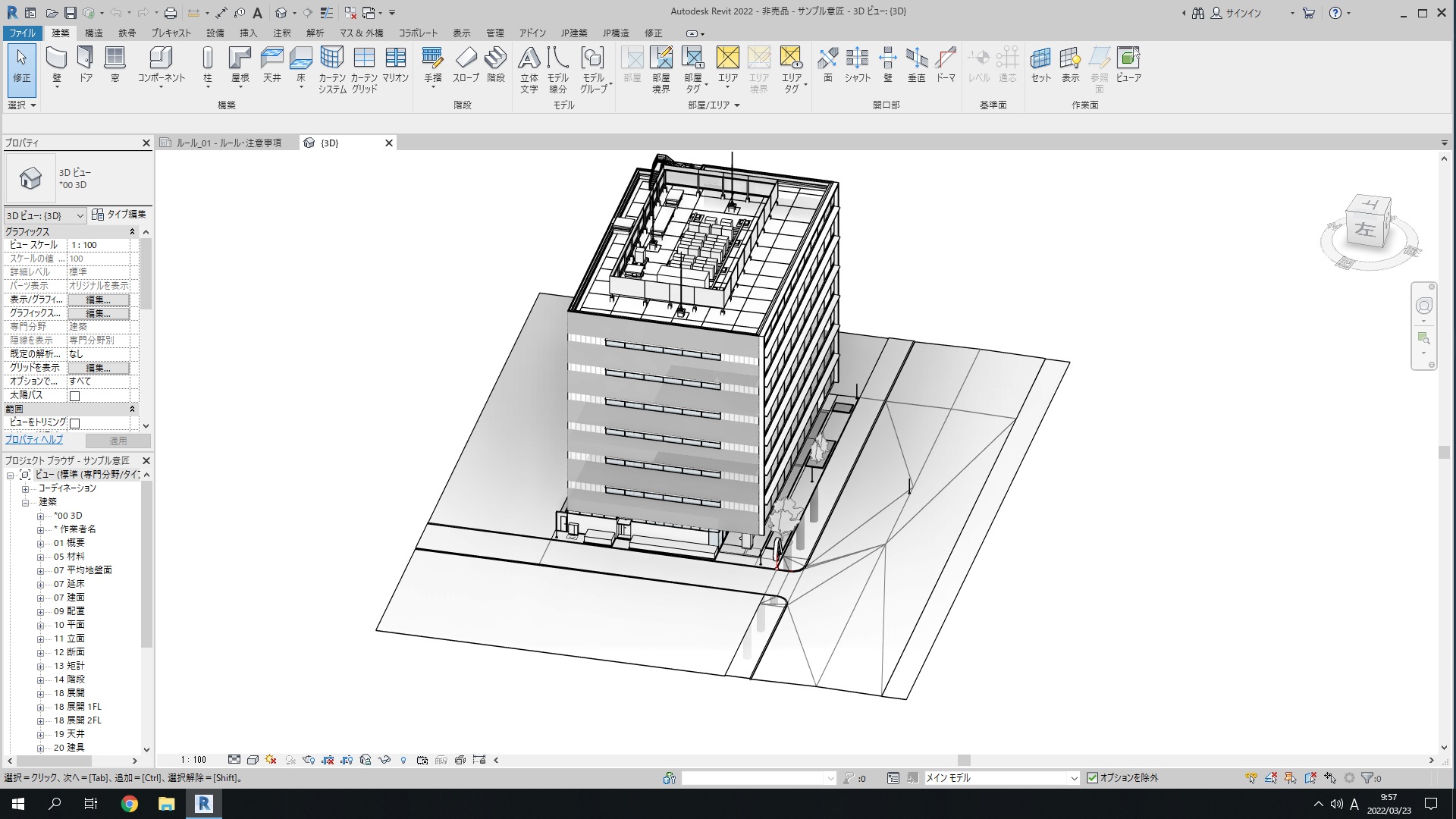

建築設計業界ではCADからBIMへの移行が最近の話題としてあります。

業界の方しか興味はないと思いますが、2次元設計から3次元設計への大きな転換です。同時に業界で進めようとしているのが、建設後のメンテナンスも含めたトータルのデジタル化にあります。それ故か、ハードルは高く、二の足を踏んでいるのが、私を含め多くの設計者だと思います。そんな中で、取引先の勧めでBIMの講習を受けてみましたので、レポートしたいと思います。

現在、建築用BIMソフトは大手では以下の4社があります。

「ArchiCAD」、「Revit」、「GLOOBE」、「VectorWorks」。

ArchiCAD(グラフィソフト)はレイヤの概念が残っていてBIMに移行しやすい(Mac、Win対応)。

Revit(オートデスク)はレイヤの概念はなくBIM専用で、構造設備連携が強い(Win対応)。

この2製品が主流のようです。

GLOOBE(福井コンピューター)は工務店向け、ベクターワークス(A&A)はインテリア向けのようです。

施工やその後まで含めてデータ管理をするというBIMの考え方に適しているのが主流の2製品なのかもしれません。(Mac利用者はArchiCAD一択)

(国交省の専門部会はRevitをベースに仕様書規格をまとめていく方向のようです)

価格は以下を検索してみてください。

BIM人気ソフトウェアを比較 | BIMナビ | CAD Japan.com

ここには掲載ありませんが、サブスクリプションでない場合は更に保守サービスが必要なため、かなり費用が掛かります。個人事務所では対応しかねる部分がここにあります。

私はRevitの講習を受けました。同社のAutoCAD利用者は別の意見があるかもしれませんが、かなり難易度が高いです。しかし、それは設定が事細かにできることの裏返しでもあって、使いこなしている大手事務所やゼネコンには大きな武器なのだと感じます。現在主流の構造計算ソフトからはBIM用データを書き出すことで反映でき、設備ソフトも同様だそうです。講師曰く、100時間使うと何とかものになるとのことで、私はまだまだです。講習は全て終わりましたが、全く仕事になる気がしません。このまま諦めるか、せっかくなので投資をして続けるべきか、悩ましいです。せめて周りに使い方の分かる人がいる環境でないと上達が難しいと感じます。

ちなみに建築士会連合会では4社のBIM体験講習動画が公開されています。各ソフトの無料体験版を取得して、触れてみるのもひとつかもしれません。

(公社)日本建築士会連合会BIMポータルサイト - 公益社団法人日本建築士会連合会 情報部会が運営するBIMサポートサイト (kenchikushikai-bim.org)

nh-aa 星野尚紀建築事務所

星野尚紀

2022/2/28

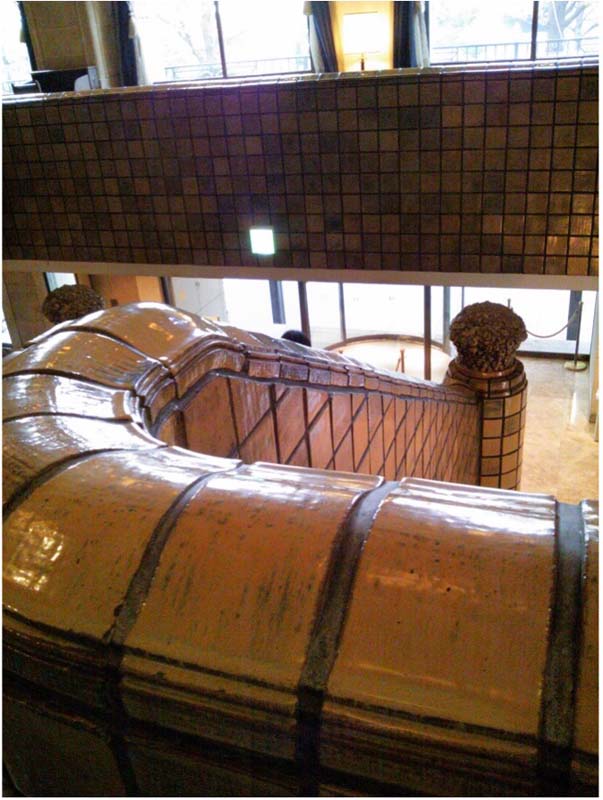

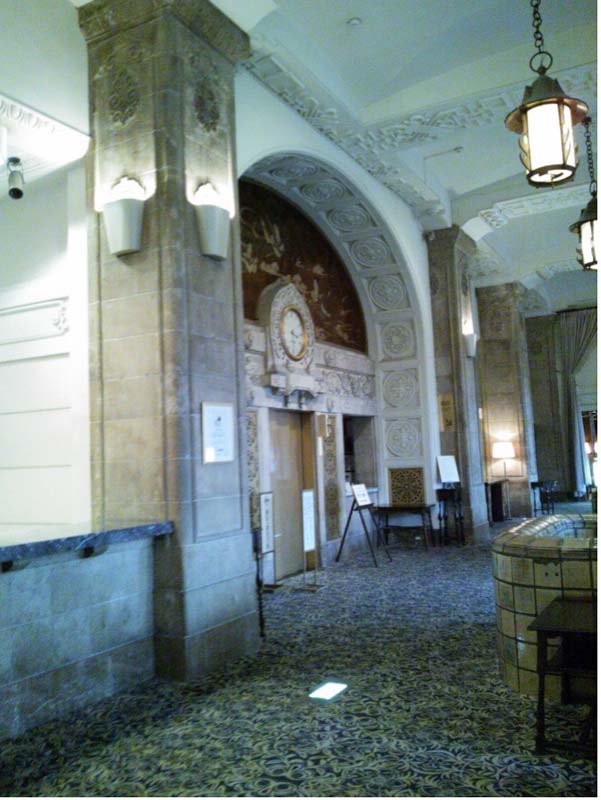

本館の大階段

5~6年前に友人と宿泊した「ホテルニューグランド」の本館は銀座の和光を設計した 渡辺仁による設計でクラシックホテルの代表例、横浜市の歴史的建造物です。

ヨーロッパスタイルの正統派というスタイルを保ちつつ、どこか古き日本の情緒を匂わせるといった重厚で品格のある風情です。

このホテルの一室はマッカーサー元帥の執務室として使われており、チャーリー・チャップリン、ベーブ・ルースをはじめ、多くの著名人も宿泊しています。

コロナ禍がまだ続く中、なかなか行きたいところへ気軽に行ける状況ではありませんが、

以前行った所の写真を見て、また行きたいなと思っています。

1927年開業以来約100年、日本は一番様変わりして来たのではないでしょうか。

この先も変わっていく日本で、ぜひ永く残っていって欲しい建物です。

本館大階段の手摺

2階ロビー

舞踏室(Ball Room)

フェニックスルーム

有限会社吉栄工務店一級建築士事務所

浅田 由江

2022/1/31

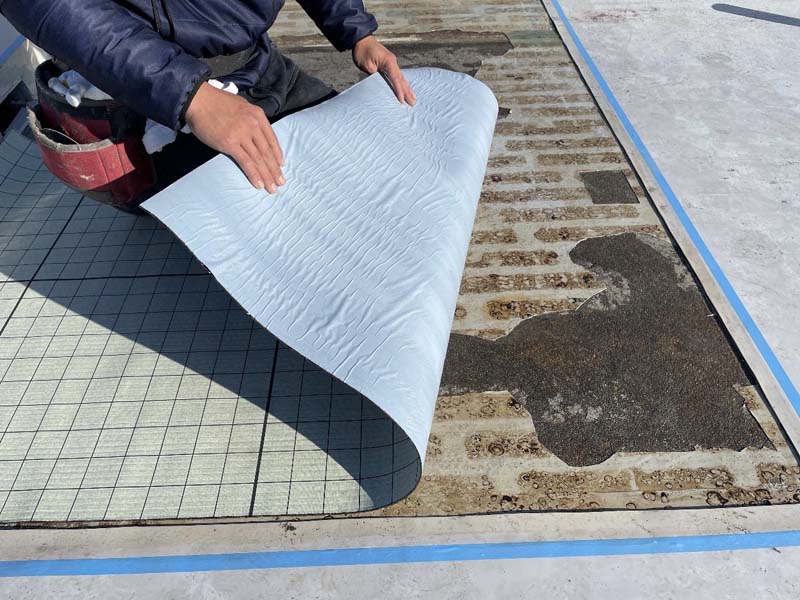

陸屋根の屋上防水がアスファルト保護工法の場合、 防水修繕には「ウレタン塗膜防水通気緩衝工法」がよく使われます。

修繕工事の時点で既存のシンダーコンクリートやその下のアスファルト防水層が 健全な状態であればあまり不具合を起こすことはありませんが、 何らかの問題を抱えたまま防水修繕を行うと、層間に水が溜ることがあります。

写真では分かりにくいですが、横引きドzレイン近くの平場に踏み込むと 「ウォーターベッド」に乗った時のような“タプンタプン”感があります。目視だけではどこからまわってきた水なのか判明しません。

現在、直下の部屋内への漏水は起きていないので大事には至っていませんが、 早いうちに部分的な補修を行う必要があります。

切開して

乾燥させ

密着プライマーを塗布

新たな通気シートを敷き込み

念のため脱気筒を増設

ウレタンをかけ

もう一層ウレタンをかけ

トップコートを塗って

完了です。

(株)西浦塗装工業

西浦 建貴

2021/12/29

.jpg)

先日、富士見市の下南畑地区にある「難波田城公園」に行ってきました。

公園の中には明治初期から中期に建築された市指定の文化財で木造平屋建の古民家や長屋門などがあり平成12年に移築復元され、かつての農村の景観を再現されたものだそうです。

その中の旧大澤家住宅(建築:明治4年 建築面積278㎡)は、式台や奥座敷など名主の家のたたずまいを残す建物で、時代劇に出てきそうな建物です。

また、旧金子家住宅(建築:明治4年 建築面積177㎡)は農家住宅で、土間の台所に大きなカマドがあり、煤で黒くなった丸太の梁などは、幼少期に過ごした祖母の家を思い出しました。

園部設計測量 園部秀家

2021/11/30

.jpg)

この2年間はコロナ禍で旅行もままならない状態でしたので、約3年前に仕事で訪れた島根県益田市にコンペで選定された内藤寛建築設計事務所が担当した「島根県芸術文化センター」を紹介します。

この建物は2005年10月にオープンしており、益田市の行政中心地に建っておりました。地元では「グラントア」の愛称で呼ばれてました。「グラントア」とは広い屋根と言う意味のフランス語だそうです。

とにかく赤茶色の建物が印象的で、壁も屋根も赤茶でした。これは、島根県浜田市周辺が誇る「石州(せきしゅう)瓦(かわら)」が大量に使われているからでした。

中庭を囲んで回廊があり、この中庭から見る建物は圧巻でした。

建物の中は、ほとんどコンクリート打ち放しで折り紙の様な三次元立体構造になっており天井も高くなってました。ちょっと薄暗かったけど…

内藤寛氏の建物がまさかの島根県南西部のそれほど有名でも無い市(すみません)に建ってるとはビックリしました。

なかなか、島根県ですと出雲と松江に行く事はあると思いますが、益田市には行かないと思いますが、コロナが下火になって旅行が出来るようになったら、「石見銀山」とか「萩・津和野」に行く時は、萩・石見空港(これは益田市になります)を利用して是非「島根県芸術文化センターグラントア」に寄って、内藤寛の世界を味わって下さい。隈研吾も良いけど内藤寛も良いですよ。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

公式HP: http://www.grandtoit.jp/

アスク建築設計室 佐藤彰宏

2021/10/31

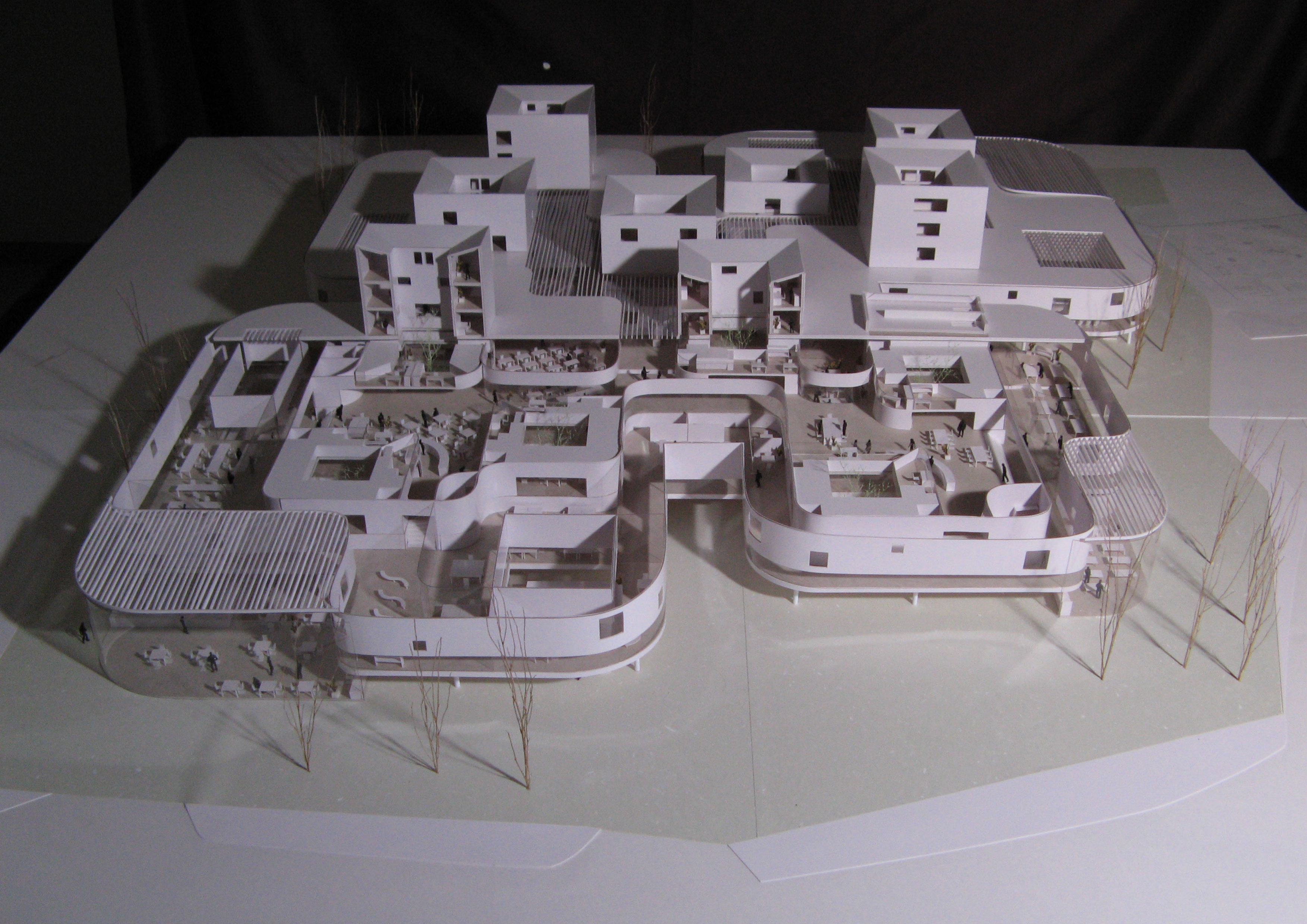

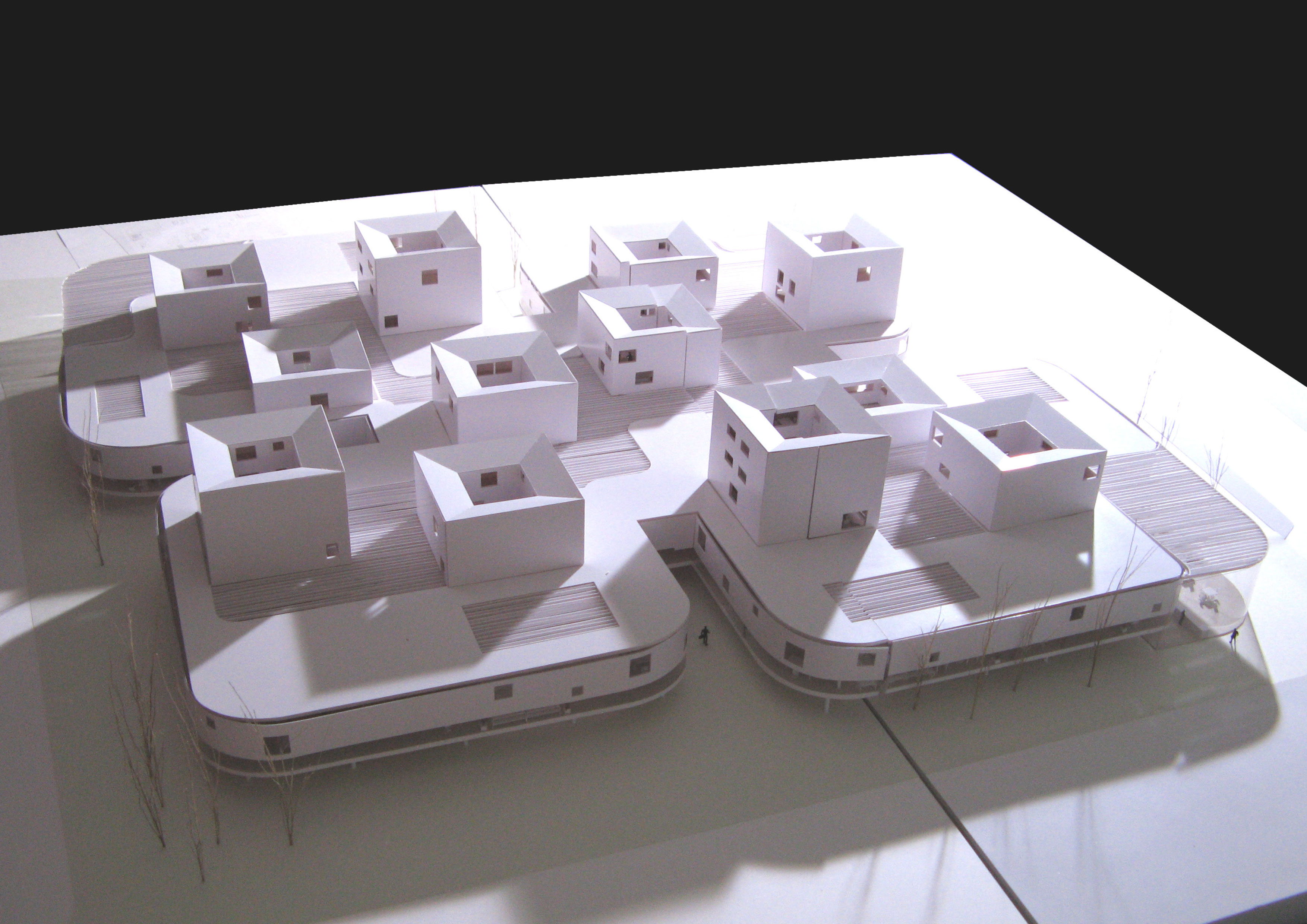

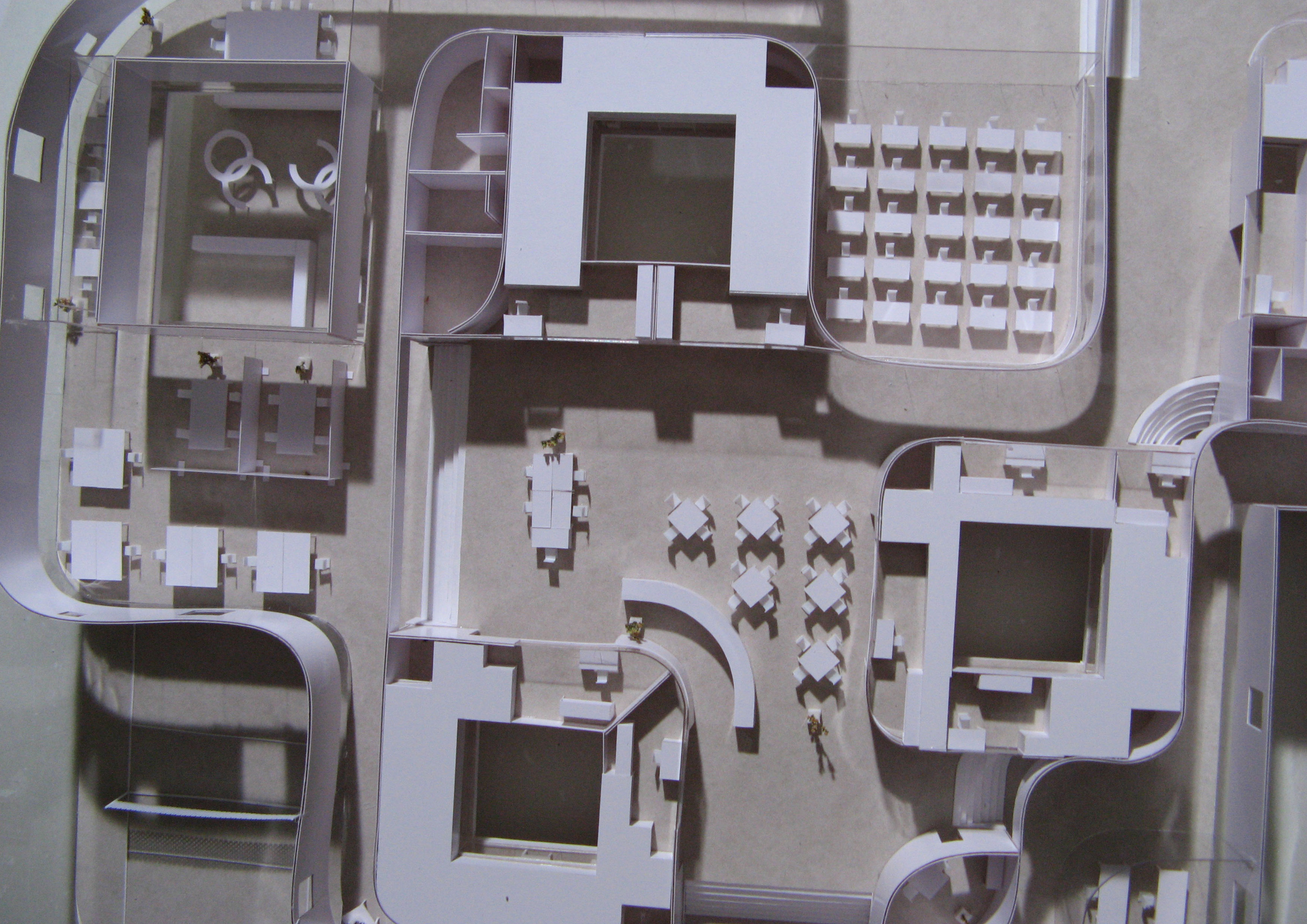

出身大学の先生から、学生に卒業設計の事を発表してほしいというレクチャーの依頼があり、何年ぶりかに22歳の時に戦った自分の卒業設計を見返してみるという機会があったので紹介させていただきます。

用途は「更生施設」。

刑務所建築を考え直すというテーマ

正直奇をてらったテーマでした。。。

なので手が進まなかったのはよく覚えています。

犯罪者のためにどの様な空間を用意すべきなのかを考えていると

拷問空間を与えるべきという頭がはたらく一方で、

社会更生すべき空間は拷問空間なのかという考えにもなる。

ただ豊かな施設を作ったらそれもそれでどうなのかという心情の繰り返しだった事を思い出しました。

最終的には「更生する事」=「人と関わること」と自分の中で確固たる意思を持って計画を進めて完成までなんとか仕上げた事がとても懐かしく感じました。

改めて自分の計画をみると寮や学校などのもっとカジュアルな用途の方が空間がフィットしているなと感じつつ、

人の精神的な部分に対して建築空間がどこまで加担できるか考えた時もっとプラン的な部分のアプローチだけではなく、宗教建築の様な空間作りを計画アプローチの中に混ぜていく必要があったかなとも37歳の木元が講評をしてみました。笑

2021/09/28

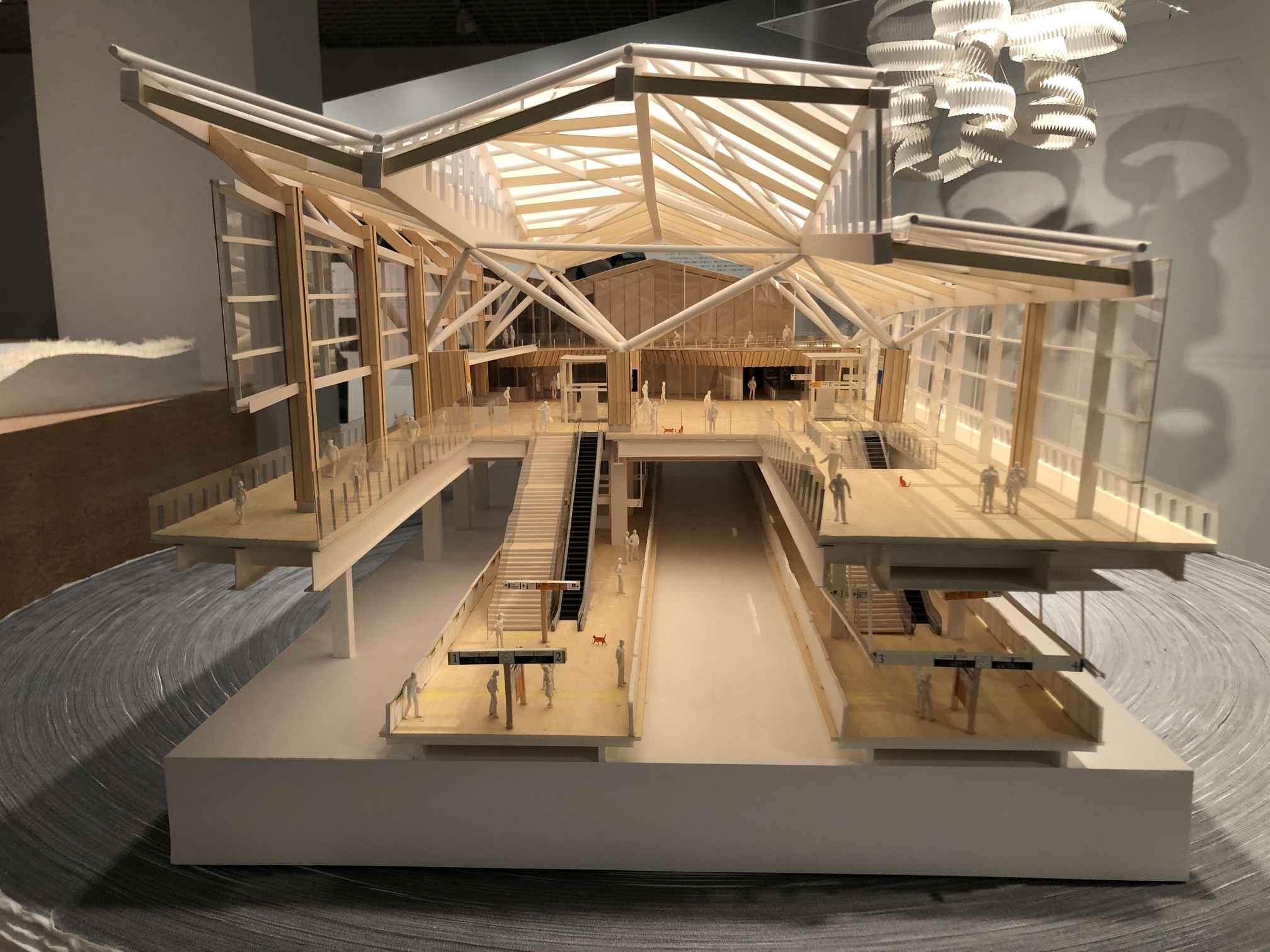

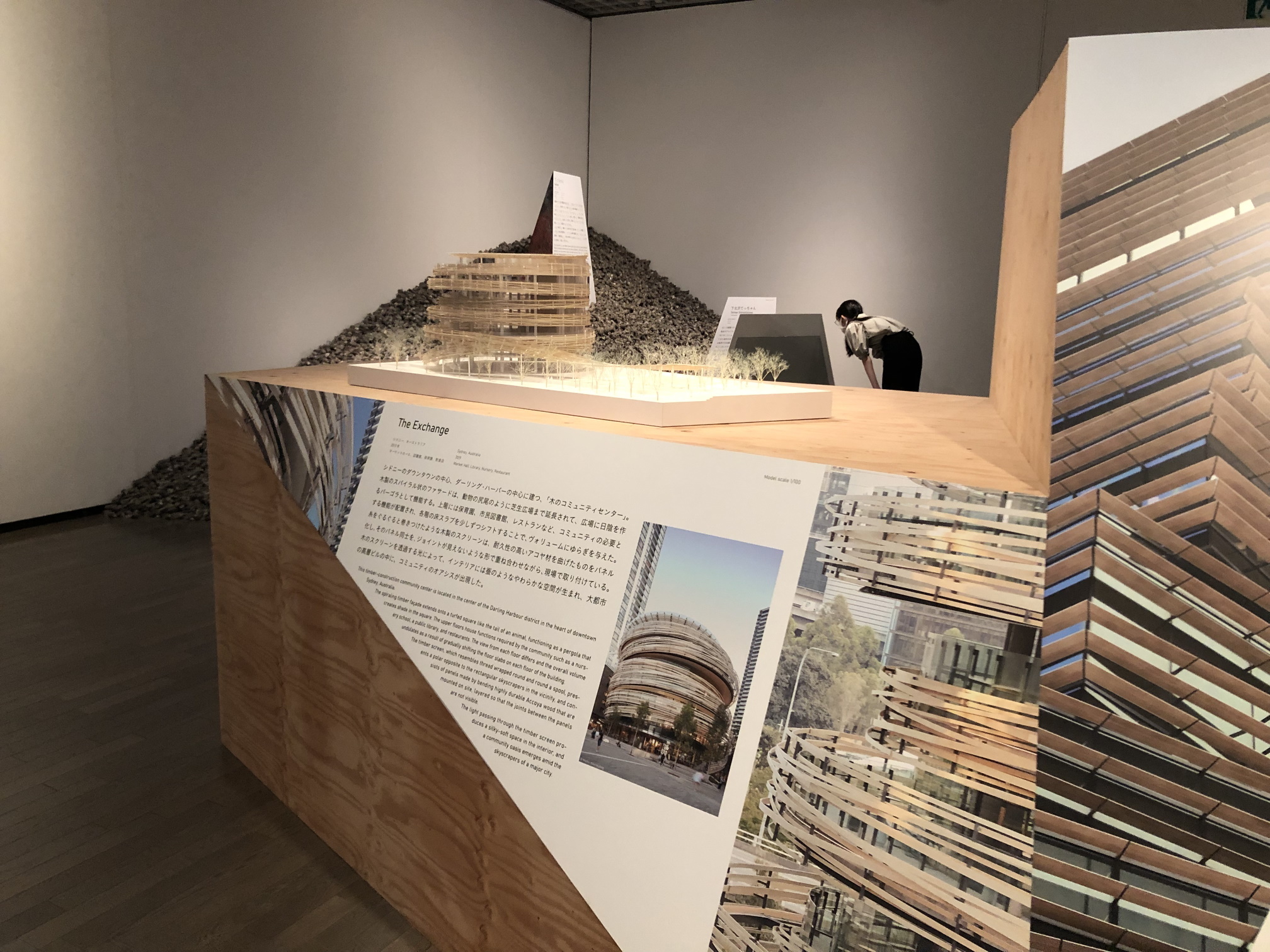

先日、麹町に用事があったので、足をのばして東京国立近代美術館(建物は谷口吉郎氏の設計で1952年竣工、1階の大会場で建築家の個展が開催されるのは、約70年の歴史のなかで初めてだそうです)で開催されている隈研吾展に行ってきました。(注:9月26日で終了しています)

テレビの「じゅん散歩」でも紹介されていたこともあり興味津々でした。

テーマは「新しい公共性をつくるためのネコの5原則」です。(模型だけは写真撮影可となっていました。)公共性が高い建築68件を、時系列ではなく、「孔」「粒子」「斜め」「やわらかい」「時間」という5原則に分類して紹介していました。

入っていくと、「アオーレ長岡」(2012年)を模型と映像で紹介されていました。ここは実際の建物も行ったことがあるのですが、屋根のある吹き抜けの中庭にたくさんの人が集まっており、とても市役所と思えない空間に感動しました。

「V&Aダンディー」(2018年、スコットランド)の模型、写真は初めて見ましたが、米TIME誌の「2019年世界で最も素晴らしい場所100」に選ばれたそうです。

また、模型の展示台が合板で作ってあるのですが、テーマに合わせて斜めにカットされており、つなぎ目がピッタリ留め加工されているのに目がいきました。

無料の第2会場では、隈建築の施主や利用者のインタビューを複数のモニターで放映していました。こういった展覧会では、いつも実際の住み心地、使い心地はどうなのかいつも疑問に思っていたので、それを紹介しているのはおもしろい試みだと思いました。

隈研吾さん本人のインタビューもモニター映像でありました。

なるほどなと思ったのは、「施主に話しやすい雰囲気をつくり、本音をいってもらうようにこころがけている。そうしないとあとでできあがってから建築が成り立たない。」 や「建物が完成して時間が経つと建築の周りにベンチとかゴミ箱とか雑多なもの(雑音)が増えてきて、設計者によっては排除させる人もいるが、雑音は使い手に愛情があるから出てくるものなので自分は否定しない。」などです。

他に360度VR体験コーナー(整理券による予約制)があり、「TOYAMAキラリ」のVR(制作はNHKエンタープライズらしい)はすごかった。以前に仕事帰りに本物の建物に行ったことがあるのですが、VRは本当にその場にいるような感じがします。特に吹き抜け部分で、ゴーグルをつけた状態で真下をみるとリアルに怖かったです。この斜めにせりあがっていく吹き抜けは実際に見たときも圧巻でした。VR映像ではこの斜めの吹き抜け部分をドローンで下から浮上しながら撮影していました。

北村 浩

2021/09/1

地域住民が普段使いして、街に溶け込んでいるのですが、

どこかで見たことがあるファサードが...。

高く深い軒下空間や細い列柱など、

それを模倣している建物はよく見かけるのですが、

これは東京国立博物館 法隆寺宝物館や

京都国立博物館に共通しているすぐにわかる本物の印象。

つくばで小さな内装工事の設計監理をしていた夏の日の帰路、

渋滞をかわすため現場近くのジムに立ち寄った近くに、

日本を代表する建築家の谷口吉生氏の作品があったのでした。

行き当たりばったりのため、

あまりいい写真が取れなくてすみません。ちょっとだけUP します。

(写真2) 80mが入る図面枠で平面計画をしていれば、

もうすこし幅をとってしまうだろうところを間口を小さくしてくる通路

やたら長く見えると同時に用途も形状も左右に分けている

(写真3) できるだけフラットな直線で構成するような水平と鉛直の取合い

グレーチングと水切りの隙間もあまりない

水勾配も立上り防水もおそらくギリギリで攻めている

(写真4) 上部もわざと小さな隙間をつくる

何とかパネルが貼れる最小サイズなんだと思われる

(写真5) 材厚を上げてギリギリ座屈しないようにしているだろう細い径の丸柱

(写真6) 廊下の先端にはだいたい廊下と同じサイスの窓がある

etc.よく考えると気になるところが出てくる建物

同時並行では2件までしか仕事を受けないという...。

そんな仕事をしてみたいものです。

施工: 五洋建設

竣工: 1996年

用途: 複合施設(アリーナ、劇場、会議室等)

所在地:茨城県つくば市竹園1-10-1

公式HP: https://www.tcf.or.jp/capio/

つくばみらい市にはほかにも有名建築があるようで、行かれる際は併せて巡ってみてもいいかもしれません。

+A studio 小澤太郎

2021/08/1

「牛久大仏」

小さな内装工事の設計監理を茨城県の牛久市で行っているので

毎週牛久に通っています。牛久と言えば大仏様が有名との事で

初めて立ち寄ってみました。

「大きい事は、いい事だ~。」とう昔のTVコマーシャルを思い出しました。大仏様のその大きさに圧倒されます。自分は特に熱心な仏教信者ではありませんが、その穏やかな顔を見ると妙に安心するのは

不思議な感覚です。

この大仏様も建築物の一つであるんですね。

川田工業㈱の設計施工。高さ120mの鉄骨造。

構造的にも現代の技術無くしてはできない建築です。

自分たちの行う設計や施工とは、かなり遠い種類の建築だと思いますが、近くに行く機会があれば覗いてみて下さい!

牛久大仏HP:https://daibutu.net/

ジュンメ建築設計事務所 大橋 純

2021/06/23

今年の4月初旬に訪問した栃木県宇都宮市にある「大谷資料館」について投稿致します。

一般の人々の目に触れることなく「未知なる空間」と呼ばれた、地下採掘場跡。

その広さは約2万平方メートル(140m×150m)深さは平均30mあり、最深 の部分は地下60mにも及びます。壁面には手掘り時代のツルハシの跡が残り、

ずっしりと年輪の重さを感じさせます。巨大な地下神殿のような景観でエジプトのピラミッドの内部やインディ・ジョーンズの世界観のような幻想的な空間で映画、ドラマの撮影やCDジャケット撮影、ミュージックプロモーションビデオの撮影に数多く使用されています。第二次世界大戦中は地下倉庫や軍事工場として、戦後は政府米の貯蔵庫としてお米を預かっていたようです。坑内の平均気温は8℃前後でとても涼しく、暑い日に涼をとりながら見学するのもいい資料館ではないかと思います。

大谷資料館

http://www.oya909.co.jp/

株式会社一條測量設計

一條和也

2021/05/30

県南支部のブログ「ケンチくん」を始めることとなりました。

立教学院聖パウロ礼拝堂(1963)

今回は初投稿ということで、県南支部地域では数少ない、有名建築のひとつをご紹介します。

立教高等学校(現立教新座中学校・高等学校)が1960年に開校した際に建設されたチャペルで、アントニン・レーモンド晩年の設計です(2014年に解体された校舎もレーモンドの設計)。後に付属施設、チャペル会館とベルタワー(1967)が建設され現在の姿となりました。

5年程前、改修工事が行われた際に建築士会で見学会を開催しています。

RCアーチ梁がつくる内部は視線を自然と上へと向かわせ、ステンドグラスから差し込む色彩豊かな光は内部空間に温かみをつくり出しています。新たに設置されたパイプオルガンが奏でる音色は、コンクリートの壁、天井に反響し、大きな空間が音に満たされる感覚を与えてくれます。

コロナ感染症対策の為、現在はキャンパス自体が一般立入禁止のようですが、通常なら学園祭やクリスマスミサなどのときには入れるようです。機会に恵まれたときは、是非一度、身近な名建築を体験してみてはいかがでしょうか。

チャペルについて | 立教新座中学校・高等学校 (rikkyo.ac.jp)

https://niiza.rikkyo.ac.jp/aboutus/chapel.html

nh-aa 星野尚紀建築事務所

星野尚紀